技法・アプローチ

⇒お申込みの検討は「個人セッション」をご覧ください。

多元的アプローチ

特定のメソッドや理論を過信することなく、流派を超えて学んでいます。

心理セラピーの技法は数百以上あると言われています。10万種のたんぱく質が20種のアミノ酸から作られているように、心理セラピーも共通要素から作られています。私はアミノ酸の修得を目指し、クライアントごとにたんぱく質を合成しています。

多元的アプローチは「技法の単なる寄せ集め」にならないように、目的と課題によって整理することが推奨されます。Kojunは次の目的と課題のために技法と理論を取り入れています。

主な目的

心と人生の謎を解き、心の自由を手に入れる。自身の物語を取り戻す。

主な課題

- 必要な視点を手に入れる。

- 心理的安全(安心)を得る。

- 自分の望みを知る。

- 必要な体験をする。

参考文献

- 『心理臨床への多元的アプローチ』ミック・クーパー、ジョン・マクレオッド

- 『心理療法統合ハンドブック』 日本心理療法統合学会 監

- 『フォーカシング指向心理療法(下)』(11章 心理療法の統合的視点)ユージン・T・ジェンドリン

必要な視点を手に入れる

スキーマ理論/脚本分析

脚本分析などにより、意志の力で変えることのできない独特の認知・自動思考、無意識的パターン、その根源にある生き方のルールが見つかることがあります。

「戦え、戦え」「自分は大切ではない」「自分の判断より他者の承認」「幸せになるのは悪いこと」「感謝したら負け」などです。

それらは、論理療法では「イラショナル・ビリーフ」、CBTでは「コアビリーブ(中核信念)」、スキーマ療法では「スキーマ」、交流分析では「禁止令」、再決断療法では「早期決断」など様々に呼ばれます。

ですが、実際には教科書に正解はなく、クライアントの中から発見されます。

これらは意識的に変えることが出来ず、変えようとするほど強まってしまう努力逆転の性質を持っています。すなわち、ベーシックな認知療法のように気づいただけでは治りません。

それは深く刷り込まれているからと説明されることが多いですが、Kojunのクライアントではとても大事な何かを守っている場合もあります。

単なる強く刷り込まれた条件反射ではないという意味で、Kojunはその正体を「the hidden」と呼んでいます。

つまり、カウンセリング(心理相談)では中核信念やスキーマあたりまで仮説を見立て、心理セラピーではもうひとつ奥の「the hidden」などを扱います。

中核信念やスキーマは心理セラピーのターゲット(なにを変えたいか)を見立てるのに役立ちます。この見立てにより、短期間に変化が起こります。

脚本分析は、「いつもへんな異性と付き合う」「いつもチャンスを逃す」など、人生で繰り返されるパターンを分析します。そこでは、交流分析の脚本分析を現代風に応用しています。

脚本分析もまたクライアントがどのように人生を変えたいのかを話し合うのに役立ちます。

Kojunのカウンセリングやセラピーは、人生や生き方を変えることを狙います。

- 『スキーマ療法』ジェフリー・E・ヤング

- 『能動的推論 – 心、脳、行動の自由エネルギー原理』カール・フリストン、他

- 『TA TODAY』イアン・スチュアート、ヴァン・ジョインズ

- 『人生脚本のすべて』エリック・バーン

参考記事

CBT基本モデル/ゲーム分析

お悩みの場面について、何を考え(認知・自動思考)、何を感じ(感情・身体)、なにをしたか/しなかったか(行動・制止・回避)といったことを振り返ります。

これによって、お悩みを具体的な場面の現象として主観的かつ客観的に捉えます。

ご自身がなんで困っているのかを、現象として自覚して語れるようになります。

- 『認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで第2版』ジュディス・ベック

- 『論理療法』A.エリス、R.A.ハーパー

- 『Games People Play(人生ゲーム入門 – 人間関係の心理学)』エリック・バーン

- 『関係フレーム理論(RFT)をまなぶ』ニコラス・トールネケ

認知科学/脳の計算モデル

スキーマやイメージワークを「脳の予測信号」で捉えたり、無意識をニューラルネットワークの現象として捉えたり、再決断やパーソナリティ変容を脳の自由エネルギー原理で捉えたりしています。

ナラティブ・アプローチ/実存療法

普遍的な疾患としてよりも、個別のストーリーとしてお悩みを扱います。

ポジティブに解釈し直すというような綺麗事ではなく、その人自身の物語を見つめます。

身体性/ポリヴェーガル理論/脳科学

ワーク中にタッチ技法や動作指示があります。

とくにセラピストがクライアントの身体に触れるタッチ技法は、「誰がやっても同じ結果」とはなりにくいです。人に触れられるのが苦手な人から「あれ、あんたなら大丈夫だ」と言われたり、「暖かいものが流れ込んでくる」と言われるくらいの相性が理想です。

愛着不安定やショックトラウマ(広義PTSDなど)に関しては、このあたりが重要になってきます。

Kojunは心理セラピストのトレーニングに参加していたころより、当時まだ注目されていなかったポリヴェーガル理論のニッチな講座などに参加していました。当事者たちにとっては当たり前のシャットダウンを説明するこの理論は、臨床家の間でこれが注目されるのは数年後のことです。ここでも当事者が専門家よりも先です。

また、クライアントによっては、エンプティチェアと組み合わせて簡単な身体動作を取り入れることもあります。

*- 『ソマティック心理学』久保隆司

- 『ポリヴェーガル理論入門』ステファン・W・ポージェス

- 『ひと目でわかる 脳のしくみとはたらき図鑑』黒木 俊秀 監修 / 神野 尚三 監修 / 小野 良平 訳

- 『目で見る脳とこころ』松澤大樹2003

- 『絵でみる脳と神経』馬場元毅

- 『カンデル神経科学 第2版』エリック・R・カンデル

心理的安全(安心)を得る

愛着理論/安心基地

※「安全基地」という言葉がよく使われていますが、意味にニュアンスを近づけるために「安心基地」と呼ぶことにします。英語は「Safe Base」ではなく「Secure Base」ですし。

Kojunの心理セラピーでも、内なる安心基地が育つことは「傷つかないこと」ではなく「傷ついても大丈夫」として達成されることを推奨しています。

スキーマや恐怖症が悩みの原因である場合は、それらを手放す心理セラピーが適応します。しかし、逆に足りないものを取り入れる心理セラピーが必要となる場合もあります。それが愛着に関するセラピーです。(境界性パーソナリティ障害も少し似ています)

愛着に関する場合はじわじわと注入する、分離-個体化に関する場合ならグレーゾーンの痛みを包む、ピンポイントに不安定な場合は失われたピースを見つける、というように回復プロセスには個性があります。いずれにしても、矯正という考えではうまくいかないものです。

悪い意味での依存になる甘やかしではなく、しかし安心基地となるものを体験することが必要となります。あるいは与える側としての体験が回復を促す場合もあります。

また、Kojunは安心基地(痛みや不安を聴いてもらえる、情動調律してもらえる場や人)と安全基地(探索活動を支える、裁きから守られる隠れ家)を区別して捉えています。

※愛着のセラピーは、アシスタント手配の都合でスケジュール調整が難しい場合があります。

- 『乳幼児の精神衛生』J.ボウルビィ

- 『愛着行動(母子関係の理論Ⅰ)』J.ボウルビィ

- 『子どもを生きればおとなになれる―「インナーアダルト」の育て方』クラウディア・ブラック

- 『愛着関係とメンタライジングによるトラウマ治療』J.G.アレン

- 『愛着障害 – 子ども時代を引きずる人々』岡田尊司

ぬいぐるみセラピー

なんだか最近一部で心理ケアにぬいぐるみを使うのが流行っているようですが、Kojunは以前からぬいぐるみなどを使っています。

- 『触楽入門』テクタイル中谷正史・筧康明・三原総一朗・南澤孝太

自分の望みを知る

解決志向/ブリーフセラピー

心理セラピーをするにあたっては「どうなりたいですか?」を必ず尋ねます。どうなるとよいのか(解決像)を描くことは、なにが苦しいかを言うこととは別のことで、それをソリューション・フォーカス(解決志向)と言います。そういう意味では、Kojunのセラピーは解決志向であり、クライアントもその問いに必ず答えます。(うまく言葉にできないことはありますが、それは心理カウンセリングで扱います)

解決志向と訳されますが、Kojunはこれを「原因は見ない」とは解釈しません。解決のために必要な原因は扱います。根本原因を扱わないことで浅く速く解決するとか、過去から逃げるための解決志向ではありません。

ブリーフセラピーとは、短期療法と訳されますが、扱うテーマに軸足をおくことで、結果的に短期になるというような意味だそうです。認知行動療法のような浅層のものから、短期力動のような深層のものまで含まれますので、ブリーフセラピーという言葉がどんなセラピーを指しているかは多様です。ブリーフセラピーという手法があるわけではないと思うのがよいでしょう。

メタファー

様々な事例とともにメタファー(たとえ話)も使います。伝統的な風習や日常語の中にも多くのメタファーが埋め込まれており、神話などもメタファーです。

トラウマの理解

Kojunを訪ねて来るのはたいてい標準的な方法だけでは困難なクライアント(いうなれば、トラウマが解消してはいけない理由がある人たち)ですから、動物的なショック体験だけでなく、人間関係や社会性の葛藤を扱うワークも取り入れて、オーダーメイドの統合アプローチをセッション中に作る必要があるのです。

マインドフルネス

セッションの始めに沈黙の時間をとることがあります。そこで、必要に応じてマインドフルネス誘導をします。

マインドフルネスは方法というよりは状態のことです。焦って大事なことを見逃さないように、自動修正せずにありのままにご自身を観察できるように、いったん立ち止まります。

あえて仏教瞑想用語を使うなら、先を急がずに立ち止まって観る「止観(しかん)」や、ときには矛盾した複数のことにも心を開く「放心」を実現します。

Kojunはマインドフルネスを日常に取入れており、数年間のグループセッションでマインドフルネスや求心の誘導を数十回は行っています。

プラムビレッジ僧侶や脳科学の研究講演などからも影響を受けています。

フォーカシング

セッションの中盤では、自分の隠れた気持ちなどに気づく、大事なものをたとえ言葉にならなくても捉える「求心」のプロセスにフォーカシングの作法を借りることもあります。

具体的には、モヤモヤとかザワザワに対して仮の名前をつけたり、共鳴させたりするイメージ手法です。

元々は技法というよりは、あらゆる心理療法において「成功するクライアントが共通してやっていること」として発見されたものです。

ちなみに、仏教瞑想用語の「求心」は先述の「放心」と対となる言葉です。

マインドフルネスは自動反応を手放すことだとすると、対してフォーカシングは自動反応を増幅して捉えるという感じでしょうか。

- 『フォーカシング』ユージン・T・ジェンドリン

- 『フォーカシング 入門マニュアル』アン・ワイザー・コーネル

- 『マインドフル・フォーカシング – 身体は答えを知っている』デヴィッド・I・ローム

- 『フォーカシング指向心理療法(上)』ユージン・T・ジェンドリン

- 『ソマティックエクスペリエンス入門』

必要な体験をする

感情処理/EFT

感情に関するお悩みの場合は適切な感情の扱いを探します。

また、パーソナリティに関するお悩みでは、認知的技法が通用しないケースで、比較的簡単なケースでは、「抑圧された感情」を解放または所有することで、心の足枷を解いてゆきます。1

※気づき未満のものを全て「抑圧」と呼ぶ必要はないかもしれませんが、ここでは他意なく、意識外に隠れちゃってる程度のものも指します。

※無意識には抑圧以外にそもそも意識できないプロセスも多く含まれます。ポリヴェーガル理論のニューロセプションや反射、知覚の途中プロセスなどです。

深い悲しみに気づいて流せなかった涙を流すとか、あのとき言えなかったことをイメージワークで言うというようなことがプロセスに含まれます。

感情や葛藤を直接的に扱うため深い変化が得られます。ですが、未完了の感情を扱うことはご自身にとってかなりの冒険となりますので、自分にとって信頼できるセラピストと出会うまでに時間がかかることが多いです。

力動アプローチや感情処理は、抑圧された感情、葛藤を直接に扱うため、「セラピストの知識」よりも「セラピストの生き様」が影響します。2

また、「馬鹿にするな!」が怒りではなく恐怖感情(劣等感)である場合を見抜く、涙が悲しみではなく怒りの抑圧である場合を見抜くなどの独特のセンスがセラピストに要求されます。

これは感情の共感的な理解とエポケー(判断を手放すこと)の両立という独特のポジションにセラピストは立ちます。

狭義の精神分析(中立、客観的、治療構造以外の接触なし)が「そっと秘密の箱の蓋を開ける」、多くの感情処理セラピーが「感情を出させる」ようなものだとすると、とくにKojunのセラピーでは出てきた感情の救済に重きをおきます。

感情を出すことだけでなく、感情が出ないことも重要な意味をもつことがあります。(インパス焦点化)

感情を扱うというのは、「感情を出す」だけでなく、「本当の気持ちに気づく」「感情の善き側面を使う」というような展開になることも多いです。3*

感情を高ぶらせるセラピーはクライアントに負荷がかかると批判する専門家もいますが、Kojunのセッションでは暖かい場となることが多いです。(⇒体験者の声)

- 『カウンセリングに活かす「感情処理法」』倉成宜佳

- 『エモーション・フォーカスト・セラピー入門』レスリー・S・グリーンバーグ

- 『感情に働きかける面接技法』レスリー・S・グリーンバーグ、他

- 『感情とはそもそも何なのか』乾敏郎

- 『脳科学と心の臨床 : 心理療法家・カウンセラーのために』岡野憲一郎

参考記事

・感情処理による心理セラピー

・感情を扱うセラピーは辛い?

・涙を拭かない心理セラピー

再決断療法/スキーマ療法

あえて大雑把に言うとですが・・・

TAゲシュタルト療法の一つである再決断療法は、力動アプローチやゲシュタルト療法をベースに、その成り行き任せなところを改善すべく、TAの分析により早期決断(中核信念ともいえる)の見立てを取り入れたもの。さらにはCBTのケースフォーミュレーションを取り入れた実践もある。

スキーマ療法は、CBT4をベースに、その深層心理を扱えない限界を超えるため、自動思考の奥にあるスキーマ(中核信念ともいえる)の見立て、力動アプローチやゲシュタルト療法を取り入れたもの。

これらは同じ山を反対側から登ってきたもので、やっていることはほぼ同じか、かなり似ているかと思います。

コーラとペプシは同じだと言ったら怒る人もいますが。

前者は深いところから始め、後者は検証しやすいところから始めたと言えるかもしれません。

自動思考や反応パターンの奥にある深層心理を仮説特定する点も似ています。それはスキーマ、中核信念、早期決断などと呼ばれています。その具体例は理論によって異なりますが、クライアントのお悩みを扱えれば何でもよいと思います。

体験的な技法を使うことがこれらの共通点であると思います。スキーマ療法は認知的技法と体験的技法の両方を使い、再決断療法はセラピストが認知について分析しつつも体験的技法を中心に提供します。

*Kojunのセラピーでも、原則として深層心理にあるスキーマ/中核信念をターゲットにします。

ただ、スキーマや中核信念は教科書に書いてあるそれではなく、クライアントの中にあるそれを見るスタイルです。そこがセラピストとしての特徴になります。

技術的にはゲシュタルト療法の実践を取り入れています。主観的な体験を呼び起こして必要な体験を得るワークもします。

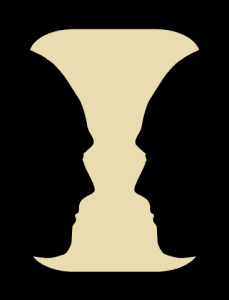

ルビンの壺

エンプティチェアは、椅子を並べてクライアントの記憶の中の人物などと対面するなどのイメージワークです。

もとは実存主義のゲシュタルト療法の技法で、セラピストとクライアントの組み合わせによってプロセスも結果も異なっていきます。職人芸っぽくなりますが、様々なイメージするワークを組み立てることが出来ます。

ゲシュタルト療法は直感重視でしたが、そこに交流分析等の理論を加えたのが再決断療法、認知的技法と組み合わせて手法として体系化して実証しやすくなっているのがスキーマ療法といったところでしょうか。

参考記事

ショックトラウマに対する記憶への馴化

ショックトラウマ(単発の出来事によるトラウマ、PTSDなど)では、出来事からある程度の時間が経過しているクライアントを対象に、主に語ることによる癒しを扱います。計画的なプログラムとして実施するPE(持続エクスポージャー法)についても応相談です。

ショックトラウマに対する記憶への馴化

また、暴力被害トラウマの場合は、バウンダリー(自分を守る心理的城壁)を修復するために、怒りのワークや、ドラマセラピーを取り入れます。